背景

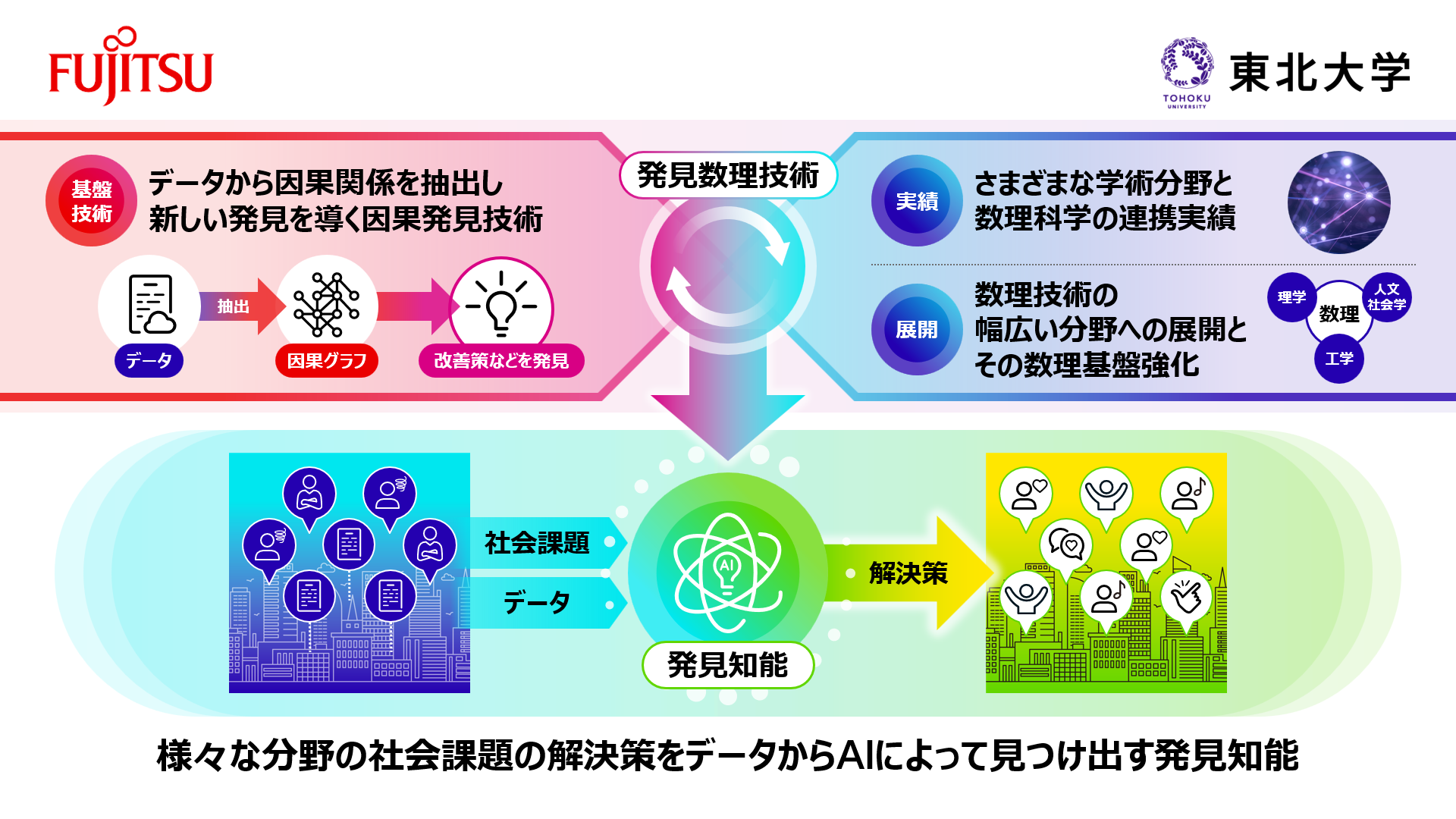

近年、物質の特性や自然界の現象あるいは人間や社会の活動などに関する膨大なデータが蓄積され、利用可能となりつつあります。これらのデータには様々な社会課題を解決する鍵が内在すると考えられている一方、データ同士の相関関係は確認できても、解決策につながる情報を見出すことは容易ではなく、専門家の経験などに頼っていることが多いのが実情です。こうした課題の解決には、その問題に関わる重要な要因を特定したうえで、データ同士の原因と結果を表した因果関係を抽出する必要があると考えられています。

また、解決策につながる情報を見出すためには、データの利活用やAIに係る技術者はもちろんのこと、人文社会科学や経済学などにも素養を持ち、現実の様々な社会課題に技術を適用し解決をはかる人材が不可欠です。

富士通と東北大学は、新しい技術の開発と人材の育成を通して社会課題の解決に資することを目的とし、互いの持つ技術・実績・知見を組み合わせた「富士通×東北大学 発見知能共創研究所」を設置しました。これは、富士通が推進する「富士通スモールリサーチラボ」の取り組みの一環であり、東北大学における共創研究所の制度を活用したものです。

- [プレスリリース] 「富士通×東北大学 発見知能共創研究所」の設置について -AIによる理工学・人文社会学など様々な分野の課題解決策発見に向けた研究推進-(2022/10/5)

富士通の因果発見技術について

- 富士通ウェブサイト:信頼と新しい価値の創出で人と協調するAIへ

- 富士通ウェブサイト:Hello, Wide Learning!

- 報道発表資料:スーパーコンピュータ「富岳」と「発見するAI」で、がんの薬剤耐性に関わる未知の因果メカニズムを高速に発見する新技術を開発(2022/3/7)